拝殿前からの桜門

神楽殿から、石垣の上に建つ拝殿

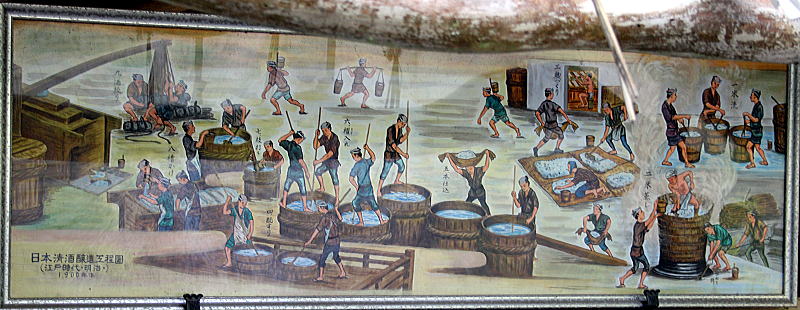

神楽殿には沢山の絵馬が奉納されていました

桜門を潜ると、狛犬、手水舎、正面には拝殿

清明橋に奉納されている絵馬

八幡川に架かった枝垂橋(しだらばし)からの参道

枝垂橋(しだらばし)からの陽明橋

駐車場に車を置き徒歩で参拝

分岐を直進すれば旧参道

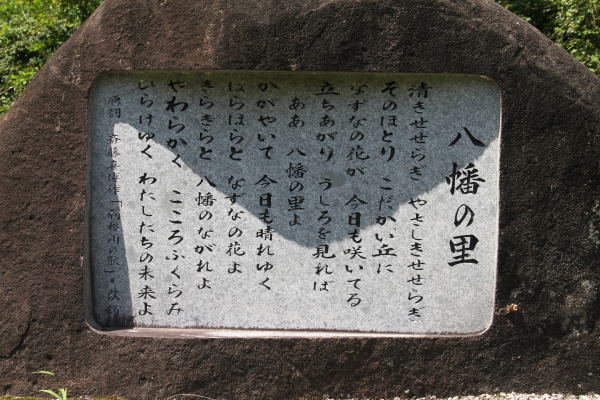

石碑に書かれた詩

御調八幡宮の駐車場

国道486号線から分岐

左には旧参道の大鳥居

拝 殿

拝殿内

拝殿前

手水舎

狛 犬

桜 門

駐車場の反対側にモニュメント

清明橋

屋根付橋で大変珍しい様です

木製の大鳥居

左側には社務所

旧参道の八幡川に架かった陽明橋

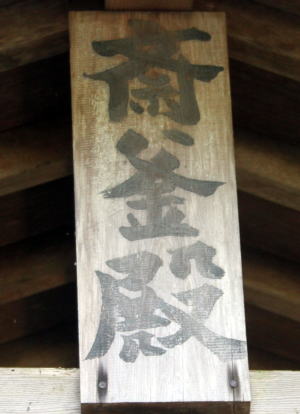

境内の西奥に斎釜殿が有りました

参道を進むと、大鳥居と手前には掲示板

山陽自動車道の三原久井 IC から国道486号線を府中方向に 5km 程で御調八幡宮の標識

本殿前の狛犬

本 殿

境内の東奥に神楽殿

清明橋を過ぎると参道階段、その上に桜門

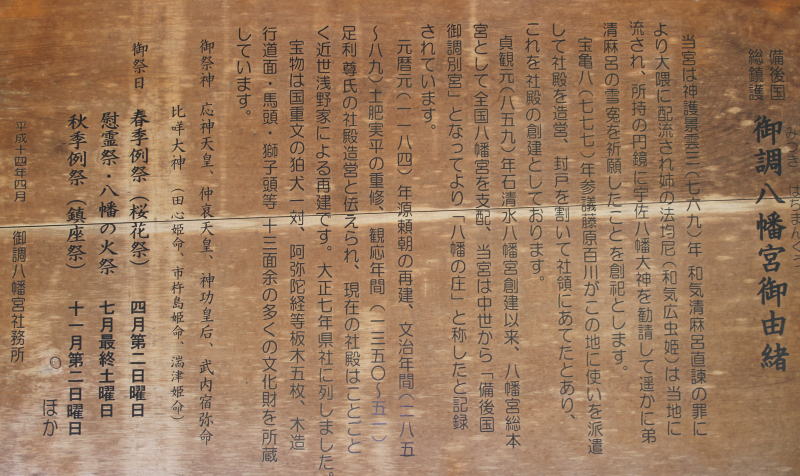

御調八幡宮の由緒が書かれた立派な掲示板

詳細は下記

所在地 広島県三原市八幡町宮内 7

備後国総鎮護御調八幡宮は、神護景雲3(769)年、臣下の身で帝位を望んだ道鏡の野心を、宇佐八幡宮の神託を得て退けた和気清麻呂公が直諌の罪により大隅国へ流されたとき、姉法均尼(和気広虫姫)は備後国に配流されこの地に流謫(るたく)の身を留め、斉戒沐浴、円鏡を御神体として、宇佐八幡大神を勧請して清麻呂の雪寃を祈願したことを創祀とするといわれています。

宝亀8(777)年、参議藤原百川が社殿を造営し封戸を割いて社領に当てたといわれ、また、保元3(1158)、年の官宣旨により石清水八幡宮の別宮となり、八幡庄の鎮守神として、また備後総鎮護の神社として崇信され、往時は随分栄えた神社であります。天正年間には、豊臣秀吉が三原城に滞在中参拝し、境内に桜樹を手植えしたと伝えられ、国の重要文化財、木造狛犬及び古版木、阿弥陀経等多く保存されています。

シイの天然林に囲まれた権現作りの御調八幡宮社殿。社叢は、県の天然記念物に指定されています。

御調八幡宮 社殿 室町時代、足利義政によって寄進されたという御調八幡宮の木造狛犬(こまいぬ)。国の重要文化財となっています。

三原観光協会 「 三原観光 navi 」 より

斎釜殿からの拝殿と神楽殿

参道脇の「やはた川自然公園案内図」